中小企業が新規事業を推進するために必要な組織体制

「新しいこと」が前に進まない理由

あなたの会社では、新規事業や新サービスのような「新しい取組み」は順調に進んでいますか?

「なかなか進まない」

「やろうとはしているけど腰が重い」

そう感じている方も多いのではないでしょうか。

この現象は、決して珍しいものではありません。

「うちの社員は意識が低くて…」

「社内に抵抗勢力がいて…」

などという話も耳にしますが、それよりも根本的に理解しておくべきことがあります。

それは、人や組織には「慣性の法則」が働くということです。

つまり、何もしていない状態にいると、そのままの状態を続けようとする心理や構造が自然と生まれるということです。

決して、誰かが悪いわけではないのです。

「分からない」「見えない」から動けない

なぜ慣性が働くのでしょうか?

それは、既存の業務であればノウハウ・経験値が十分にあるから、見通しが立ちやすいからなんですよね。

たとえば、同じことをやれば、どれくらいの売上があって、どのくらいのコストがかかって、利益はこの程度…と、ある程度の予測がつくわけです。

一方、新しいことは、情報も経験もない。だから、先がまったく見えない。

この「見えない」という状態が、人や組織にとっては大きなブレーキになるのです。

この理由は、「怖い」とか「過去の栄光を捨てられない」という心理的な側面で語られることも多いです。

しかし、私はむしろ**「不確実性」という客観的な問題**であると捉えています。

不確実性を前にした“合理的な”選択

次のような状況をイメージしてみてください。

①今のままの事業を継続すると、90%の確率で利益が100万円、10%の確率で利益が10万円。

②新しい事業に挑戦すると、30%の確率で利益が300万円、70%の確率で損失が50万円。

このとき、「期待値」を計算すると、①現状維持が91万円、②挑戦が55万円になります。

どうでしょうか。

「新しいことを避けようとすること」は、ある意味で合理的な判断になりますよね。

でも、問題はここからです。

現状維持では利益が出ない時代に突入

「現状維持」が合理的である、と判断するには重要な前提があります。

それは、「今後も当面の間は、現在の従来の事業環境が継続するならば」ということです。

かつては、現状を維持することが安全で確実だったかもしれませんん。

でも今はどうでしょう?

特に倉庫業、運送業、作業請負業といった分野では、燃料・資材費の上昇、労働力不足、テクノロジーの進化といった大きな波が押し寄せています。

つまり、「現状維持」もまたリスクになってきているんです。

とくに、AIやクラウド、ロボティクスのようなテクノロジーは、構想している間に状況が変わり、いざ完成したときには他社に追い抜かれている…なんてこともありますよね。

だからこそ、新しいことに踏み出さざるを得ない時代になっているわけです。

「新しい葡萄酒は新しい革袋に」

ここで、新約聖書『マタイ伝』の一節を紹介したいと思います。

「新しい葡萄酒は、新しい革袋に入れなければならない」

せっかく新しい葡萄酒を手に入れても、古い革袋に入れてしまったら、新鮮さも失われてしまう。

そのように表面的には読めます。

この言葉、会社組織にも当てはまると思いませんか?

新しい事業やサービスは、既存の組織ではうまく育たないということです。

なぜなら、既存組織には既存のルール、判断軸、文化が染みついているから。

私もかつて「みんなで新しい事業をやろう」と試みたことがありました。

でも、大失敗で時間の浪費でした。

既存の業務に忙しい日々、取り組んでも結果が出ない状況。

「分からない」「売れない」なかで、みんなすぐに結果の出る方に流れていき、新規事業の優先順位が下がます。

気がつけば自然消滅寸前でした。

「専任化」と「逃げ場をなくす」ことの重要性

新しいことをやるときには、専任で、逃げ場のない体制を作ることが必要不可欠です。

「ちょっと空いた時間で」

「片手間でやろう」

これでは絶対にうまくいきません。

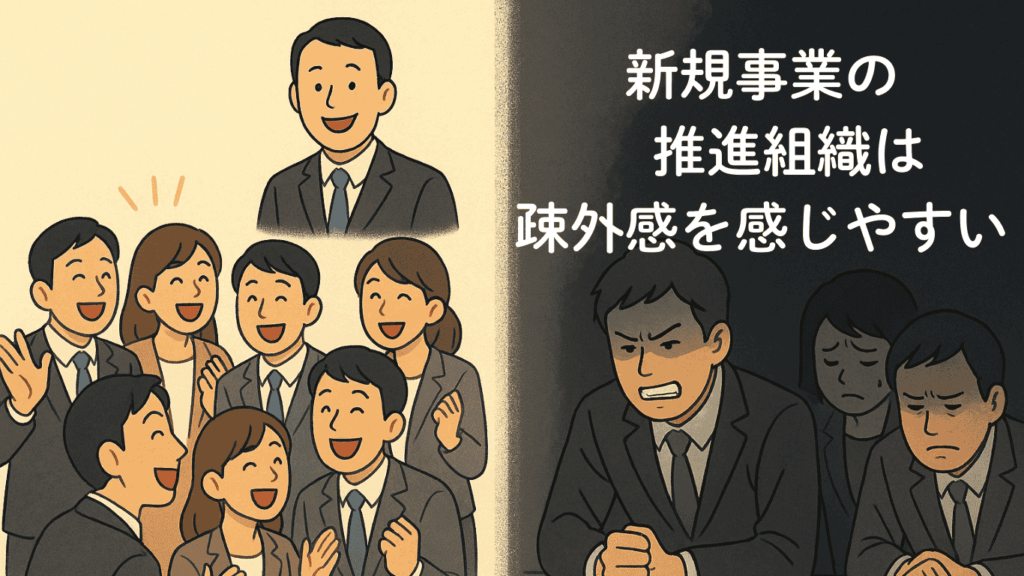

さらに、新規事業チームは孤立しやすいので、経営トップがしっかりと庇護し、守る体制を整えることが必須です。

「なんだよ、あいつら。俺たちが稼いだお金で遊んでるだけじゃないか」

こういう心ない声に、私も晒されてきました。

それを放置していると、新規事業に携わっている社員はメンタル的にも追い込まれます。

「自分たちは意味の無いことをやっているのではないか」と疑心暗鬼にもなります。

こういうことが発生しないよう、経営トップ直下に組織を置いて承認し保護することが求められます。

新規事業に触れると退職しやすくなる

経営トップが組織の働きを承認して、庇護することにはもっと理由があります。

これは実際に経験してきたことですが、物流業や作業請負業のような業界では、新規事業に携わって先端テクノロジーや革新的なサービスに触れた社員が感じ取ることがあります。

「すごい! それに引き換え、我が社は…」

「このままでは、自分は将来価値のない人間になってしまう…」

こういう「強烈な焦り」を感じるのです。

そして会社を離れていきます。

辞めていく際には、わざわざ本音は言ってくれません。

心の中でそう思って、表面的には別の理由を口にして去って行くわけです。

これは、実際に私もたくさん見てたことなので、かなり自信を持って言えます。

だからこそ、経営者はその組織を自らの直轄に置き、精神的・制度的に守ることが必要なのです。

社内の理解を得るための「切迫感」の共有

新規事業を担当する組織を守るには、社内全体の理解と支援も欠かせません。

そのためには、経営者自らが「切迫感」を明確に伝えることが重要です。

「このままじゃ、10年後に会社は存続していないかもしれない」

それくらいの切迫感を、全社員に伝えること。

そうしなければ、会社全体が「いままで通り」のぬるま湯に浸かり続けてしまいます。

中小企業がとるべき組織戦略とは?

では、どうすればよいか?

以下の3つが、新規事業を進める中小企業に必要な組織体制の基本方針だと私は考えています。

- 新規事業専任チームの設置:既存業務と切り離して、新しい挑戦に専念できる環境を整える。場所的にも隔離。

- 経営トップの直接的な関与:意思決定の迅速化と、組織の防衛。

- 社内への危機感とビジョンの共有:新しい挑戦に社内全体が共感できるような“理由”の提示。

この3つがなければ、どんなに優れたアイデアも、実行されることなく消えていきます。

それは担当した社員が悪いのではなくて、そのようなマネジメントができなかった経営者の責任です。

最後に:あなたの会社にも、きっとできる

ここまで読んでくださったあなたは、

「やらなきゃいけないのは分かっている。でもどうしても動き出せない」

そんなもどかしさを抱えているのではないでしょうか。

でも、大丈夫です。

私もこれまでに新規事業を立ち上げてきましたが、きちんと体制さえ整えれば、確実に一歩を踏み出すことができます。

まずは、「新しい葡萄酒を、新しい革袋に」入れる。

新しい挑戦には、それにふさわしい新しい体制を作る。

ここから始めてみませんか?

.png)