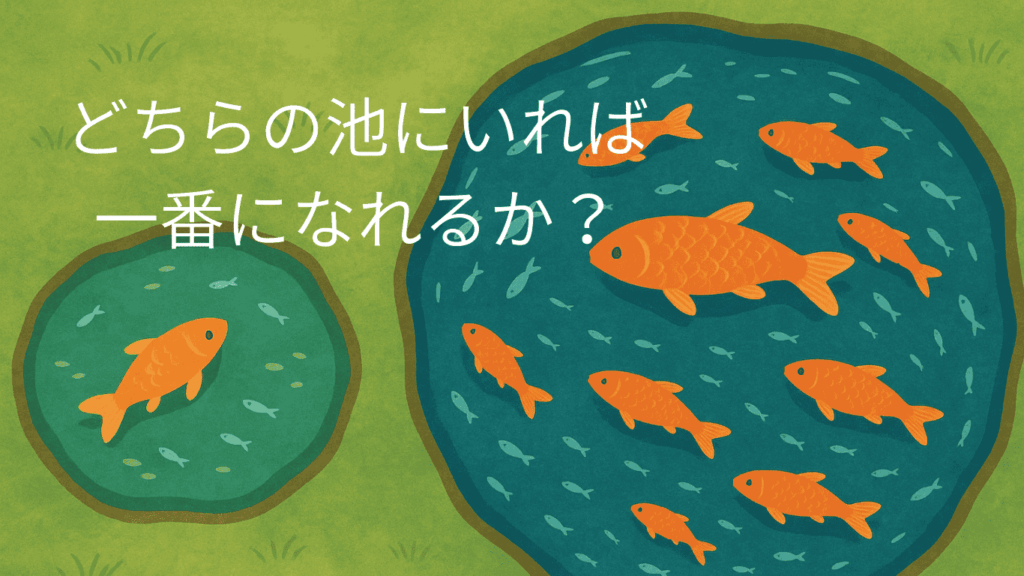

中小企業は小さな池の大きな鯉を目指そう

野球から学んだ「ポジション選び」の大切さ

突然ですが、野球には何種類のポジションがあると思いますか?

「9つでしょ?」と思われた方、多いのではないでしょうか。

確かに、投手、捕手、内野、外野の基本ポジションだけで考えると9つ。

でも実際の現場では、もっと細かい役割があります。

抑えのエース、バントの名手、代打の切り札、左のワンポイント、ムードメーカー、データ担当などなど。

私自身、学生時代は野球に打ち込んでいました。

高校時代は強くないチームだったこともあり、エースを任されていました。

しかし、大学に入ると一変。

甲子園経験者がゴロゴロいて、ブルペンでは同級生が146kmの速球を投げている。私はというと、120km台…。

恥ずかしくて横で投げるのが嫌になるほどでした。

だから私は、早々にエースを諦めて「左の中継ぎ」というポジションを目指すことにしました。

経営戦略における「自社ポジション」の選び方

この野球の話、実は企業の経営にもそのまま当てはまるんです。

とくに、中小企業にとっての経営戦略では「競合との差別化」が何より重要なテーマですよね。

でも、その差別化をどうやって実現していくか、明確な答えを出すのは簡単ではありません。

例えば、競合に速球(=高性能、高機能、大規模)を売りにしている会社がいたとしたら、自社がそれと同じ土俵で戦えるでしょうか?

「うちにはスピードはないけれど、コントロールなら負けない」

「ニッチな変化球なら投げられる」

というように、自社の特徴を活かす方向にシフトしていくことが必要なのではないでしょうか。

中小企業が目指すべきは、「大きな池で小さな魚になる」ことではなく、「小さな池で大きな鯉になる」こと。

つまり、自社の強みが際立つフィールドを見つけて、そこで一番になることが差別化への近道です。

自社の立ち位置は「相対的な関係」で決まる

このときに大事なのは、「どこで戦うか」は、自社の意思だけで決められるものではないということです。

例えば、「この商品が好きだから売る」「このやり方が得意だから進める」という自社視点だけで戦い方を決めてしまうと、競合が強かった場合に勝ち目がありません。

むしろ、「競合がいないところ」「競合がやりたがらないところ」「競合が力を入れていないところ」を見極めた上で、自社の強みを活かすことが求められます。

まさに、野球でいえば「左の中継ぎが足りないから、そこを狙おう」という感じ。

戦うべきフィールドは、自分の力量や希望だけでなく、自分のチームのカラー、チームメイトの特徴、相手の特徴との相対的な関係性の中で見えてくるものなんですよね。

中小企業にしかできない強みの見つけ方

では、どうすれば「小さな池」を見つけられるのでしょうか?

まずは、自社が過去に喜ばれた実績を振り返ってみてください。

「たまたま受けた小口案件が、実は他社にはできなかった」

「細かい仕様変更に柔軟に対応できた」

「大手が嫌がるスポット対応を引き受けた」

こうした“他社がやらないこと”や“自社だからできたこと”こそが、小さな池につながるヒントです。

さらに、そこに「この分野においては誰にも負けない」と言える強みをかけあわせることで、自社だけのポジションができあがっていきます。

差別化とは、「一番になれる場所を探すこと」

「一番になる」というと、スケールの大きな話に感じるかもしれません。

でも、実際には「一番になれる場所を探すこと」が本質です。

もっと言うと、「一番であるものを探す」ということです。

これは、「どう頑張っても大手には勝てない…」と感じている中小企業の皆さんにこそ、お伝えしたいポイントです。

もし、今のビジネスで大手と直接ぶつかっているとしたら、一度立ち止まって「池のサイズ」を見直してみましょう。

池のサイズは小さくてもいいんです。

自社が一番でいられる領域を、まずはつくること。

そこに全力を注ぐことで、やがてその池が広がっていくことだってあります。

差別化でやりがちな失敗パターンとは?

ただ、差別化には落とし穴もあります。

ありがちな失敗パターンについて、いくつかご紹介しますね。

【失敗1】「何でも屋」になってしまう

「大手がやっていないことをやろう」と思って、あれもこれもと手を出してしまうケース。結果として、どれも中途半端になり、効率も悪く、利益も出にくくなります。

差別化は“絞る”ことが大事。「選ばれる理由」を明確にするには、むしろ引き算が必要なんですよね。

【失敗2】「大手の真似」で勝負する

最新の設備を入れて、大手と同じようなサービスを提供しようとするケース。

でも、資本力やブランド力でかなわない相手に真っ向勝負しても、結果は見えています。

とくに先端技術は足が速いので、「これはいい!」と思って取り入れても、できあがる頃には陳腐化しています。

【失敗3】「自分たちの思い」だけで決める

「自分たちはこれが好きだから」「この技術に自信があるから」という思いは大事です。

でも、そこへの過度なこだわりは危険です。

「ブルーオーシャンだ!」と思って釣り糸を垂らしても、そこはただの水たまりで魚は以内かもしれません。

思いを大切にしつつ、冷静な視点で考えることも重要です。

差別化の先にあるもの:広がる池と強いブランド

最後に、差別化のその先についても少し触れておきましょう。

小さな池で一番になれた企業は、やがて“その分野の第一人者”として認知されるようになります。

「〇〇といえば、あの会社だよね」と言ってもらえるようになると、口コミや紹介で新しい仕事が増えていくものです。

そして、その池が思いがけず広がることもあります。

成功している企業であっても、最初から狙い通りに進んでこれたケースは希でしょう。

「主婦が洗いものだってできるように」とシンクが深い洗面台をつくったところ、なぜか「朝シャンに便利」として売れるようなケースだってあります。

小さな池の鯉であったとしても、その池自体が“湖”になることだってあるわけです。

小さな池の鯉になる戦略は、大企業にはできません。

大企業は膨大な間接費を抱えているので、市場規模が絶対的に必要だからです。

中小企業だからこそ、自社の強みとフットワークを活かして、柔軟に展開していけるのです。

終わりに:道は必ず見つかる

私が野球で左の中継ぎに転向したように、最初から見えていた道ではなかったとしても、見つけ出せるものです。

中小企業の経営も同じ。

・競合に勝てる場所はどこか?

・自社の強みが活かせる池はどこか?

・今いる場所が、そもそも自社に合っているのか?

そんな視点で、もう一度「自社のポジション」を見つめなおしてみてはいかがでしょうか?

中小企業だからこそできる、差別化戦略。 あなたの会社の強みが活きる、小さな池。

そこを見つけて、まずは誰よりも目立つ鯉になりましょう。

.png)