無形商材の営業活動で成功するための4つの要素と7つの方法

無形商材を売るのは、難易度が高い

倉庫業も作業請負業も、商品ではなくサービスを販売する業種です。

言い方を変えると、有形商材ではなく無形商材を扱っている業種だといえます。

この無形商材は、売るのにスキルが必要です。

イメージしてみてください。

テレビの通販番組で紹介されているのは、ほとんどが有形商材ですよね。

あのように、目の前に商品を提示して、その機能や活用法を紹介していけば、視聴者は「見て」「聞いて」理解することができます。

目の前で見せられれば、その商品がどういう機能で、自分にとって役に立つのかどうかは一目瞭然です。

このように、有形商材の営業活動は、商品を見せながら説明すれば成立します。

しかし、カタチのない無形商材では、そうはいきません。

「これが当社の商品です」と見せられるものがありませんから、言葉で説明することになります。

言葉で説明するだけですから、相手としては営業マンが話している言葉が本当かどうかを確かめる方法がありません。

それを確かめる唯一の方法は、実際に契約して使ってみることです。

無形商材では、ユーザーは使わない限り、品質を確認することができないわけです。

つまり、無形商材では、売る側と買う側に情報の非対称性がある。

だから、無形商材では、ユーザーは購買の意思決定をするのに慎重になります。

ここに無形商材を営業することの難しさがあります。

無形商材の営業では、「信頼」がものを言う

では、この課題をどのように克服すれば良いのでしょうか?

私自身も、倉庫サービスやシステムサービスの営業活動を長年やってきましたが、とにかく門戸を開いてもらうのに苦労しました。

そのなかで理解したことは、「信頼の重要さ」です。

見えないモノは信用できない、信用できないから警戒する。

というのが相手方の心理です。

逆に言えば、その会社・その商材・その人を信用できるならば、警戒感は解かれます。

もっと言うと、信用が増すほど、実力以上の期待すら生まれます。

見込み客に「信頼」してもらうための4つの要素

では、この「信頼」をどのようにして生んでいけば良いのでしょうか?

私の経験からは、4つの要素があります。

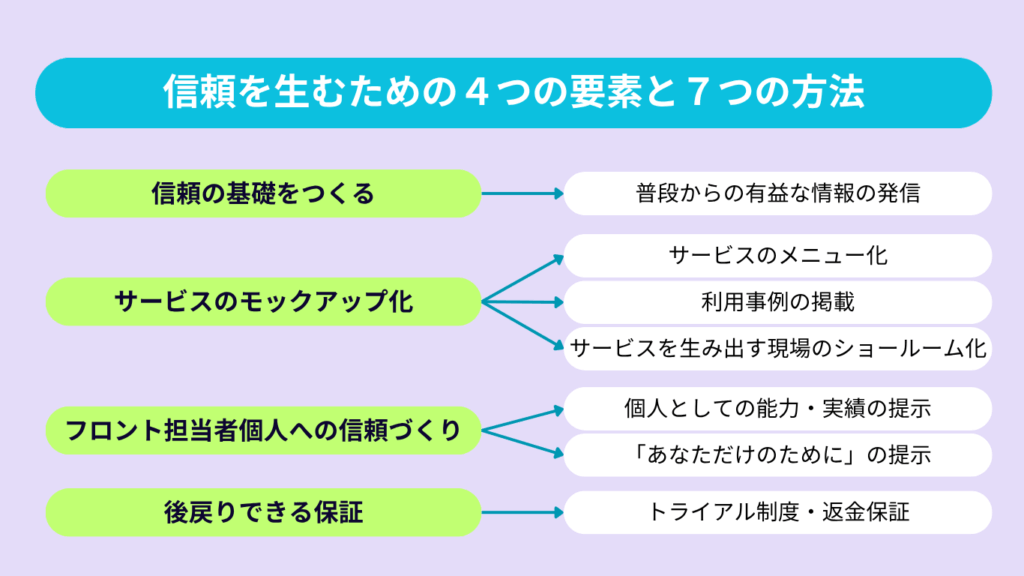

<要素1>信頼の基礎をつくる

まず1つめの要素は、「信頼の基礎をつくる」ということです。

具体的なサービスの紹介や提案をする前の段階で、あなたの会社に対する信頼を生んでおくことができたとすれば、どうでしょうか?

コンタクトした段階では、すでに積極的に話を聞く姿勢になっているでしょう。

あるシステム会社の調査では、法人向けSaaSのシステム販売では、WEBサイトを閲覧して問い合わせをしてきた段階で、すでに購入意思が相当に高いことが分かっています。

問い合わせをしてきた方にコンタクトすると、多くの相手が「細かい説明はいいから、早く見積りをくれ」という感じになるのだそうです。

<要素2>サービスのモックアップ化

2つめの要素は、「サービスのモックアップ化」です。

無形商材は、カタチがないので目には見えません。

それをバーチャルではあっても、カタチにするのです。

カタチにすることによって、サービスの存在を証明し、内容のイメージがしやすくなります。

具体化するほど、その効果は高まります。

<要素3>フロント担当者個人への信頼づくり

3つめの要素は、「フロント担当者個人への信頼づくり」です。

無形商材は、「すでにあるもの」ではなく、「人が創り出すもの」であることが多いでしょう。

その際、相手方が、品質を生み出す「人」に対して信頼をしてくれれば、自ずとサービスの利用に繋がります。

<要素4>後戻りできる保証

4つめの要素は、「後戻りできる保証」です。

無形商材は実際に使用するまでは品質が分からないので、どうしても購買時に不安が生じます。

利用開始後にいつでも後戻りできることが分かっているならば、不安の払拭に近づきます。

4つの要素を実現する7つの方法

では、これら4つの要素をどのように実現していけばいいのか。

そのための6つの方法を見ていきましょう。

最初に、4つの要素と6つの方法の関係性を簡単に表に整理しました。

これを参考にしていただき、お読みください。

<方法①>普段から有益な情報の発信

見込み客に信頼してもらうためには、基礎となる関係性があることが大事です。

そのためには、普段から有益な情報を発信していつでも見られる状態にすることは、有効だといえます。

多くのシステム会社でもWEBサイトでブログ・コラムを設けています。そのなかで、検討中の方に向けて有益な情報発信をしています。

また、中小事業者でも、検討のヒントを記載した小冊子を作成して配布しているケースも多くありますよね。

これらは、ターゲットとなる人たちの課題が具体化したとき、検討を開始したときに、助けになる情報となります。

有益な情報を発信し続けることで、自然と相手方からの信頼を生むことができます。

発信する情報はインターネット上であれば、蓄積されていきます。

情報が蓄積されていくほど、信頼も蓄積されていきます。

課題を抱えるユーザーにとっても、実際に検討するタイミングでは、有益な情報をくれるベンダーに問い合わせをする可能性が高いでしょう。

<方法②>サービスメニュー化

無形サービスを「見える」状態にするためには、サービスを価値・活用法でメニュー化することが有効です。

たとえば、倉庫業・運送業であれば、保管・入出庫などの機能だけを紹介するよりも、「製造業のJIT納入のための門前倉庫」「フェリー・鉄道によるCO2削減輸送」などとすることで、サービスの価値を概念化して、何に役に立つのかが分かりやすくなります。

<方法③>利用事例の掲載

購買を決定する担当者としては、「失敗だけは回避したい」という心理が強いでしょう。

そのとき、失敗しない可能性を示してくれる重要な情報が、他社での利用実績の提示です。

それも、知っている会社・有名な会社で利用しているのであれば、効果は大きくなります。

利用事例として名前を出すことは、顧客にお願いをすれば意外にあっさり許諾してもらえることが多いです。

もし社名を出すのが難しいようであれば、「製造業A社」などの掲載でも効果は期待できます。

「ロゴマークだけ載せさせてください」ということであれば、許諾率は相当上がる印象です。

<方法④>サービスを生み出す現場のショールーム化

これは、具体的にいうと「現場の見学会」です。

現場で実際にオペレーションされている様子、現場の保管環境・管理状況は、最大のアピールになります。

現場をショールームとして活用していくことは、現場の従業員にとっても「やりがい」に繋がっていきます。

システムなどを販売するケースでは、「デモ」を実施することがこれに当たるでしょう。

<方法⑤>個人としての能力・実績の提示

無形商材の営業活動においては、会社として信頼してもらったとしても、それだけでは足りない場合があります。

なぜならば、サービスは「人」が創り出すものだからです。

担当者個人が、これまでどういった課題解決を実際にしてきたのか、という点が一番の情報でしょう。

目の前の担当者が、実際にこれまでも類似の課題を解決してきたことが分かれば、「この人に任せれば安心」という信頼を生みます。

自慢にならない程度に、これをしっかり相手に伝えていく必要があります。

<方法⑥>「あなただけのために」の提示

無形商材であるサービスは、相手のニーズによって調整して提供することが多いと思います。

美容院などをイメージすると分かりやすいですよね。

相手にとっては、自社固有のニーズも拾ってくれることを期待しているはずです。

だから、ヒアリングも提案も「あなただけののために」であることが大事です。

相手にとって固有の課題を整理して、そのための解決策として自社のサービスを提示する。

しかも、あらかじめ用意されていたメニューとしてではなく、「あなただけのために考えた解決策」として提示しなければなりません。

仮にパターンにはまった決まり切った提案であったとしても、「あなたの課題」に紐付けた「あなただけ」に向けた提案として見せる必要があります。

こうすることで、相手方としては「この担当者は、よく理解してくれている」と感じてくれる可能性が高まります。

<方法⑦>トライアル制度・返金保証

無形商材の購買を検討するユーザーにとっては、「試せる」ということが非常に大事です。

そのため、「トライアル制度」の方が自然でしょう。

原価がかからないSaaSシステムであれば、「一定期間の無償トライアル」はよく見られますね。

原価のかかるサービスの場合には、「トライアル中の特別価格」が有効でしょう。

まとめ

今回は、無形商材を営業するときに、結果を出すために必要な「4つの要素」と「7つの方法」をお伝えしました。

これらは、それぞれ1つずつ解説していくと相当の情報ボリュームになります。

また、さらに突っ込んで、その方法を実現するための具体的方法を知りたい方も多いのではないかと思います。

そのあたりは、また別の機会にお伝えしたいと思います。

無形商材の営業のために、何かヒントになることをお届けできたとすれば幸いです。

.png)